-

歌集『艸影集』刊行記念トークセッション+2次会

¥3,500

予約商品

山中智恵子の話、岡井隆の話、韻律の話、同郷の岡山の話etc… 第11歌集『艸影集』を上梓した江田浩司さん(「未来」選者)を招き、 大森静佳さんと作品を読む真夏の夜の読書会です。 日時:2025年8月1日(金)18:30-20:00(開場18:00)/2次会=20:00-22:00 場所:泥書房(京都市中京区新町通六角下る六角町357-4)

-

歌集『艸影集』刊行記念トークセッション

¥1,500

予約商品

山中智恵子の話、岡井隆の話、韻律の話、同郷の岡山の話etc… 第11歌集『艸影集』を上梓した江田浩司さん(「未来」選者)を招き、 大森静佳さんと作品を読む真夏の夜の読書会です。 日時:2025年8月1日(金)18:30-20:00(開場18:00)/2次会=20:00-22:00 場所:泥書房(京都市中京区新町通六角下る六角町357-4)

-

心音『贈り物』

¥1,100

虐待されて育ち、トイレットペーパーの使い方も入浴の仕方も少年院で知った心音(Mion)。21歳になった今、少年院にいるかつての自分のような少年少女に、また、偏見をもつ大人たちに語りかけるように書いた31篇の言葉の贈り物。 2025年3月31日 第1刷発行 編集 一般社団法人京都わかくさネット 発行 一般社団法人三本木書院 装幀 花山周子 定価 1100円(税込)

-

入江裕起図案集『包みの姿』

¥3,300

清水焼の女性絵付職人第一号として陶芸の世界に新風を送り込み、2004年、72歳のとき、色絵師として女性初の京焼・清水焼伝統工芸士に認定された故・入江裕起。 最晩年の入江が裁断した折込チラシの裏などに描き続けた細密かつ自由な図案650余点を収録。

-

川野芽生『幻象録』(泥文庫003)

¥1,980

わたしの文章に美質があるとすれば、感情と論理が切り離されていないところだろうと思う。(略)わたしは感情を殺すことなく、むしろ研ぎ澄ませて外界と相対し、心が知らせたことを論理的に整理し、分析して、他者と共有可能なかたちにしようとしてきた。わたしはずっと怒っていて、同時に、その怒りを開かれた場に置こうとしていた。そうなのだと思う。 (「あとがき」より) 定価:1980円(税込) 判型:文庫判 頁数:360頁 ISBN:978-4-86534-484-4 発行日:2024年5月24日

-

黒瀬珂瀾『黒耀宮』(泥文庫002)

¥1,870

春日井建の序を得て黒い耀きを放った伝説の第一歌集が 千葉雅也の解説を得て泥文庫より復刊。 初版刊行当時、配信された浅田彰の賛辞を併せて収録。 わがために塔を、天を突く塔を、白き光の降る廃園を 定価:1870円(税込) 判型:文庫判 頁数:174ページ ISBN:978-4-86534-382-3 発行日:2021年10月14日

-

瀬戸夏子『白手紙紀行』(泥文庫001)

¥1,320

SOLD OUT

文庫判252頁 オーロラ箔 「現代短歌」2018年5月号から2019年7月号まで連載された同名の読書日記に加筆・修正を行い、文庫化。 わたしはこれまで使ってきた自分の言葉で、人間のかたちに換算すると三人分は人を殺してきたと信じているし、それは特定の三人を殺したという意味ではなくて、さまざまなわたしの言葉が直接的に間接的にただしいかたちであるいは誤解されて人やそのあいだの空気を傷つけ続けてきた結果、それほどの罪は犯しているだろうと考えている、ということだ。 別にこの考えを人に押し付けるつもりはないけれど、あんたも、おまえも、あんたも、やってんだよ、とわたしは思っている。きれいな、誠実な表情ばかりして、わたしは無罪だという顔でものを書いてる人間には全員吐き気がする。(本書より) 【書評】 あるいは真っ白な手紙 飯田彩乃 「現代短歌」で二〇一八年五月号から二〇一九年七月号まで連載された読書日記。現代短歌社が京都にて設立した泥書房より発行される最初の書籍である。帯に引用された本文はインパクト十分で、肝煎りの一冊であることが伺える。レーベルとしての決意表明でもあるのだろう。 読書日記というとブックガイド的な面があるのが常で、依頼を受けて苦心惨憺しながら花の歌を二百首選する二〇一九年二月あたりの記述は興味深いのだが、本書の眼目は読書から発展した思考およびその記述に振り切っている点である。後半になると、長い引用も相まってほぼドキュメンタリーの様相を呈している。 書かれたものを読み、読んだということを書く。シンプルなことのようで、その構造は実は複雑だ。書かれたことは残り、書かれなかったことは残らない。あらゆる著者が取捨選択をして記した「書籍」を読み、読んだ自らがまた書いて発表をする。しかし、書かれなかったことはなかったことになってしまう、なかったと捉えられてしまう。けれども書かれなければそもそも伝わることはなかったという、このもどかしさ、遣る瀬なさ。これらを自覚しそれでも掬い上げていく行為こそが読書なのだと、改めて気づかされる。 そして、書くということ、書いたものを発表することの暴力性。発表をしてそれが読まれる以上、他者から何かを仮託されているかもしれないと考えること。それら全てと相対し、問いかけ、歯噛みし、自戒しながら真摯に向き合った、一年と少しの営みが克明に記録されている。 白手紙紀行というタイトルを載せた、表紙の箔は眩しく輝いている。あなたにはこれが何色に見える、と問いかけるかのように。 (現代短歌新聞2021年4月号掲載)

-

泥珈琲

¥1,400

泥書房の近くには千利休が使ったと伝えられる「柳の水」が今も湧き、ライブラリーを利用されるお客様にここで汲んだ水でハンドドリップの珈琲をお出ししています。豆はやや深煎りです。龍谷大学のゼミ生が二〇一八年に起業、タイ北部の山岳地帯に分け入り、少数民族「アカ族」の農園と契約。生産者の所得向上、雇用創出をめざして輸入している珈琲豆です。 濃厚なミルクチョコレートのような甘味とすっきりとエレガントな後味の、飽きのこない味をご家庭でもどうぞ。 1袋200g1400円(税込・3袋まで送料520円)

-

山本ゆかり『上方風俗画の研究』

¥15,400

藝華書院 2010年4月 初版 B5判376頁 函に疵 美本 江戸の〈浮世絵〉 に比して語られることのなかった上方風俗画の初の実証的研究の書。西川祐信と月岡雪鼎を中心に論考と約200点の図版を収録。

-

現代詩手帖 2009年2月号 特集「具体詩とは何か 新国誠一、ゼロの詩学」

¥1,320

SOLD OUT

青土社 208頁 良好 岡井隆、野村喜和夫、松井茂、蜂飼耳らが寄稿。特集「戦後詩の生まれた場所」、創刊50周年記念「復刻・現代詩手帖 創刊号」を併録。

-

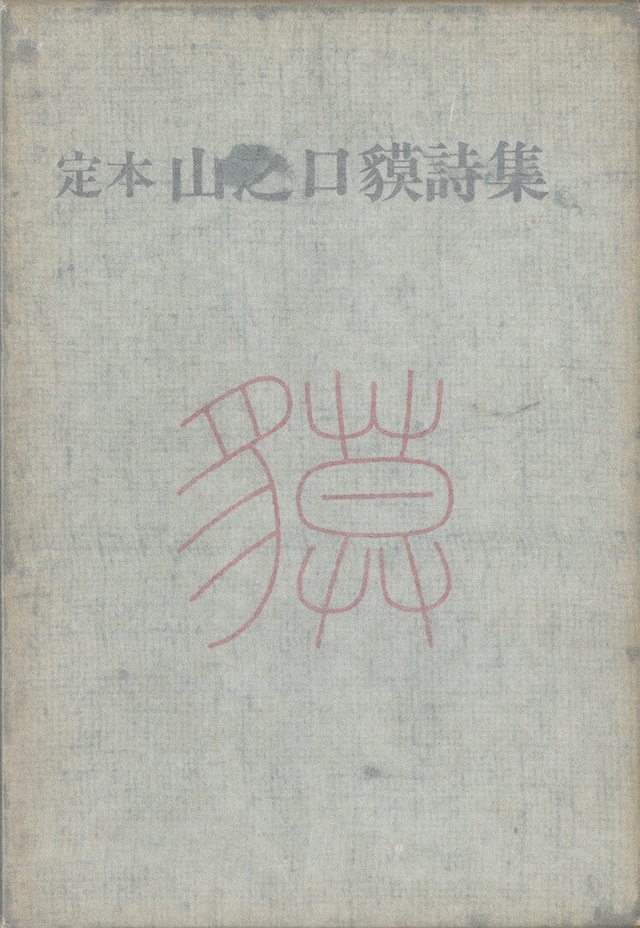

『定本 山之口貘詩集』

¥3,300

SOLD OUT

原書房 1971年新装第1版 函に汚れ 函帯欠 本冊良好 第2回高村光太郎賞を受賞した同名の詩集(1958年刊)を新装復刊。第1詩集『思弁の苑』の59篇を含む71篇を収録。

-

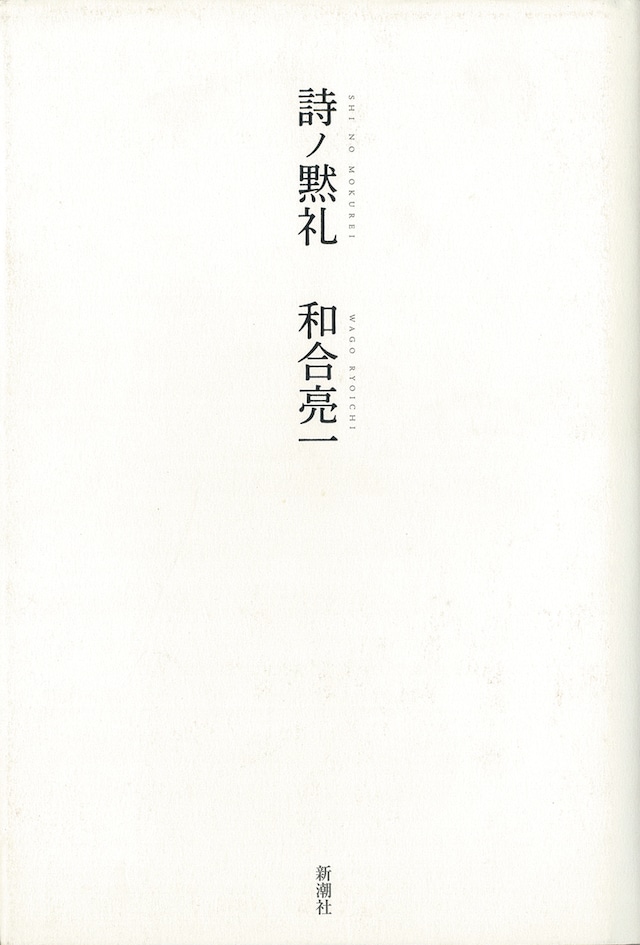

和合亮一『詩ノ黙礼』

¥770

新潮社 2011年6月15日初版 帯欠 新品同様 震災直後、相馬などを訪ねた詩人がそこで見たすべてのものに捧げた言葉による黙礼。

-

『パウル・ツェラン全詩集Ⅲ』(中村朝子訳)

¥3,300

SOLD OUT

青土社 1992年7月 初版 函 栞揃 函帯に破れ 本冊良好 喪失からの出発。言語の解体。誰でもないものへの問い。その詩は他者への回路を失った現代人の深部に谺する。処女詩集『骨壷たちからの砂』、『時の屋敷』『補遺詩篇』等を収録。

-

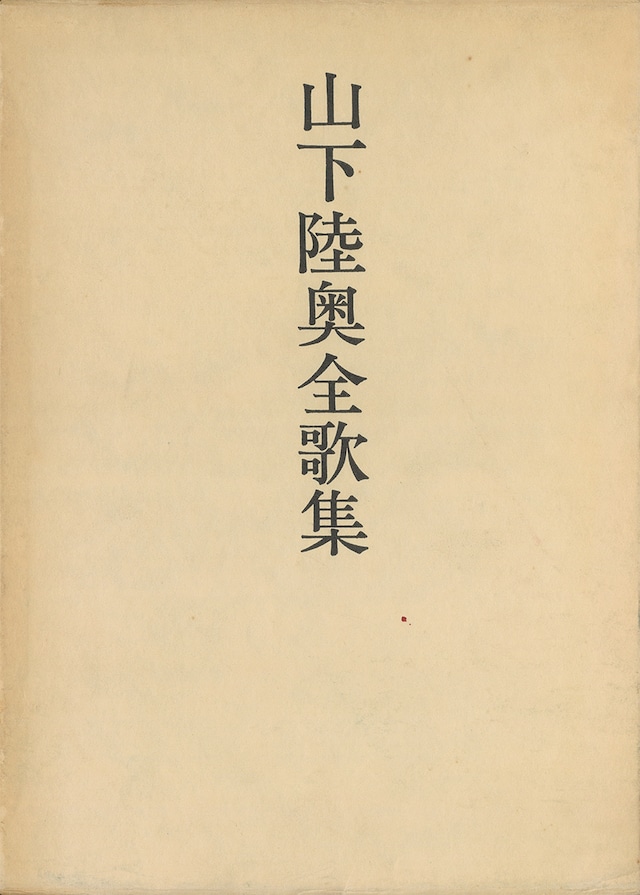

『山下陸奥全歌集』

¥3,300

短歌新聞社 1978年8月 初版 函に若干汚れ パラ紙・本冊良好 『純林』他6歌集に遺歌集『光体』を収録。初句索引を付す。

-

齋藤茂吉『萬軍』

¥3,300

紅書房 1988年2月 初版 函・カバー・本冊とも美本

-

ユリイカ 1992年1月号 vol.24-1 特集「ツェラン 灰の栄光」

¥990

SOLD OUT

青土社 252頁 表紙裏にシミ 良好 ツェラン小詩集、書簡「ネリー・ザックスへの手紙」、浅田彰・小林康夫・平野嘉彦のDiscussion「カーネーションに捧げられた人間」他。

-

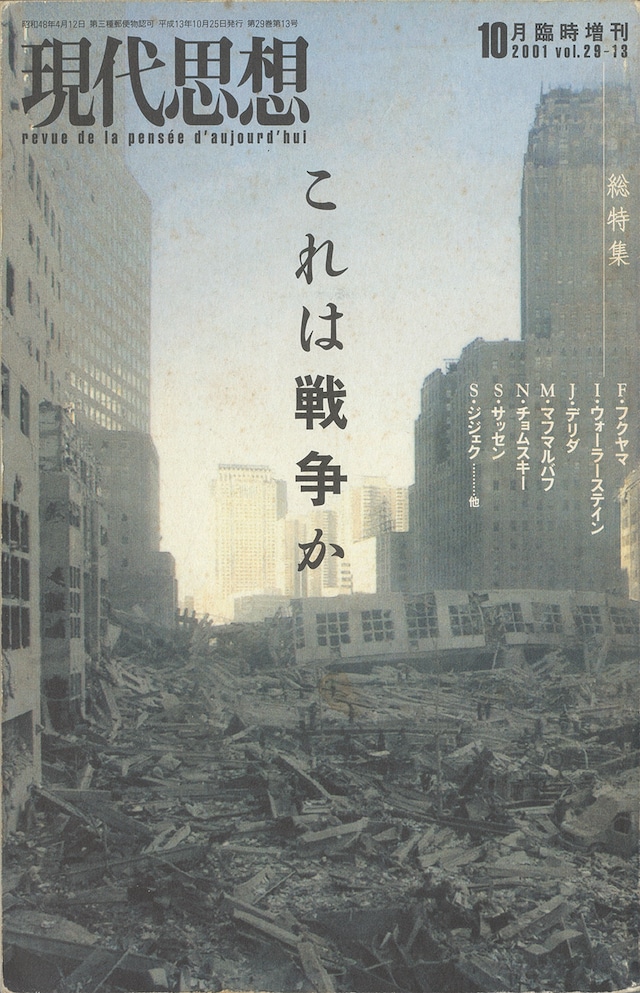

現代思想 2001年10月臨時増刊号 vol.29-13 総特集「これは戦争か」

¥660

青土社 182頁 経年ヤケ・スレ 良好 J.デリダ「限りない悲しみを感じています」、S.ジジェク「現実界の砂漠にようこそ!」、F.フクヤマ「「アメリカの例外的立場」の終わり」他。

-

柄谷行人『思考のパラドクス』

¥1,100

第三文明社 1984年5月 初版 カバー・帯に経年ヤケ 本冊良好 日高敏隆、小林司、寺山修司、田川建三、丸山圭三郎、栗本慎一郎・今村仁司、森敦、岩井克人・浅田彰、多木浩二、中沢新一との対話集。

-

柄谷行人『隠喩としての建築』

¥2,200

SOLD OUT

講談社 1983年3月初版 4月2刷 四六判296頁 本冊数頁に赤線 「隠喩としての建築」「形式化の諸問題」他1981年1月?1982年8月のエッセイを収録。

-

ジャック・デリダ『ポジシオン』(高橋允昭訳)

¥4,400

青土社 1981年5月初版 四六判258頁 カバー・本冊ともに良好 形而上学の脱構築を掲げ、思想界を席巻した哲学者の初期の対談3篇を収録。デリダ自身によるデリダ入門の決定版。

-

村瀬学『徹底検証 古事記 すり替えの物語を読み解く』

¥1,760

言視舎 2013年10月 初版 四六判342頁 帯にわずかに破れ 本冊良好 古事記を「瑞穂の国」のイデオロギーから解き放ち、「鉄の神々の物語」として読み解く画期的論考。

-

『大正昭和の歌集』短歌現代7月号別冊

¥2,200

短歌新聞社 2005年7月 美本 大正元年~昭和63年の677歌集を各1頁で解説。

-

『安田章生全歌集』

¥2,200

短歌新聞社 1981年7月 初版 函に若干汚れ・疵 パラ紙・本冊良好 『雪に描く』から『旅人の耳』まで7歌集に遺歌集『日月長し』を収録。初二句索引を付す。

-

『鈴木幸輔全歌集』

¥4,400

短歌新聞社 1991年2月 初版 パラ紙破れ 函・本冊良好 『長風』他5歌集に遺歌集『花酔』を収録。初句索引を付す。